雑草でエコプリント。赤色を染めるテスト

雑草で赤色を染めるエコプリントを試しました。根っこの朱色がシルクに染まりました。

「インドアカネやセイヨウアカネの乾燥染料だとゴツゴツしててエコプリントできなそう?」と聞かれて、「ヤエムグラやカワラマツバなど、アカネ科の雑草ならいけるのでは?」と思ったら、やってみたくなりました。

古家の草刈りしたい場所にヤエムグラ?らしき草が結構あって、刈り取る前にやらねば!とテストすることにしました。

染めた日:2025年4月上旬

目次

エコプリントのこと

エコプリントは、花や葉などを布に配置してぐるぐる巻きにして蒸すと、植物の形を布に写し取ることができる染物です。バンドルダイとも呼ばれます。

前にエコプリントをテストしたのは、2020年でした。とてもおもしろく、ぼんやりしてしまう形をくっきりさせたくて、一時期はまりました。その話はこちら→ 布に植物を写しとるエコプリント自由研究

途中でやめてしまって結論は出てないものの、そのテストで思ったことは、以下4つ。

- 布が濡れるとぼんやりする

- 板締めしたらくっきり。蒸気が通らなくても、圧と熱がかかればよいのかも?

- シルクがくっきりする

- 植物によってくっきり度が違う

あと、月日が経って追加で得た知識もあります。以下3つ。

- ぴったり密着させることが重要

- 花や葉を冷凍すると色が出やすくなる

- 薄い花や葉がくっきりしやすい

雑草の根の採取

今使っている古家では、北側、日陰側でよく見る雑草です。ヤエムグラ?に似ていると思いました。

Googleレンズで画像検索したらシラホシムグラと出てきました。ムグラと名の付く植物はいっぱいあるらしく、ムグラの何かかと思います。お花が咲けばもっと判別できるかも。

根っこはうっすらオレンジ色。草を引っこ抜こうとしたら、地上部だけ抜けやすかったです。

土の中に残った根っこ。細くて、土を洗い流すのがめんどくさい感じです。

使う分だけ取って、土を洗い流しました。洗っているうちに根の色の赤みが強まりました。

板締めエコプリント

棒にぐるぐる巻くやり方の密着させ度合いに自信がなかったので、板締め(板ではさんで万力でとめる)でやることにしました。

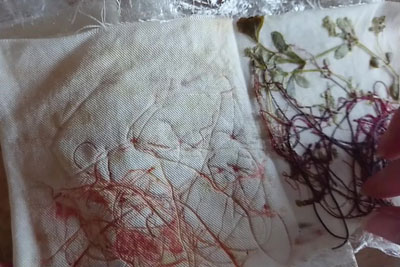

ラップの上に乾いた布(シルク)を置いて、その上に植物を配置し、ジャバラ折りに布を畳んでいます。

植物は置く前に、焼みょうばん液2%を作って漬けて、タオルで余分な水分を軽く拭き取ってから配置しました。(これでどれだけ媒染になるのかわからないけれど)

せっかくなので、地上部も載せました。(ジャバラ折りの下側は、ついでにテストした別の植物シダ)

根っこがメインなので、根っこを追加しました。

植物を布とラップで挟むようにして、たたみました。

上下を板ではさみ、万力(クランプ)でぎゅっと締めつけて、しっかり圧をかけました。板の色がつかないように、板はビニール袋でくるんでいます。

鍋にお湯を張って、蒸し網の上に置いて、蓋をして1時間蒸しました。火力が弱かったかも。

蒸し上がり。蓋がきちんと閉まらなかったので、途中で横向きにしました。

広げる時がワクワクします。根っこは朱色になりました!地上部はほとんど染まりませんでした。

水洗いせずに乾かしました。朱色です。

取り外した根っこ。濃い赤色になっていました。少量ですがまだまだ草木染めに使えそうです。

ついでにテストした別の植物のことは、また今度書きたいと思います。

エコプリント赤色テストで思ったこと

- もっと濃い赤にしてみたい。

- アカネ染めでは酸性抽出なので、ミョウバン液は酸性(今回はpH4)なのでそれでいいかと判断したものの、後から考えると、色が出てから媒染させたい気もする

- 久々にエコプリントをやってみると楽しくて、雑草を手当たり次第にやってみたくなるので危険

- 草木染めの2番液、3番液のような色も出せるのか?

- 今回は蒸したけれど、丸ごと煮てみたい

- 雑草を染めたい気持ち再燃。ヤエムグラ?は別の場所にも生えているので、もう少し育ってから草木染めもしてみたい

- ニホンアカネが生えていればいいのに見当たらない。カワラマツバも見当たらない。

※不明点やアドバイスがありましたら、お問い合わせフォームもしくはインスタグラムから、お気軽にお知らせください。